Atelier en ligne / Online studio © Aurélien Bambagioni / ADAGP – Paris

Pour la première fois mon projet Carrousel était montré dans une exposition. Vous pouvez voir ce diaporama en ligne ici : http://www.iledegroix.bzh

L’été c’est aussi la saison des magazines hors-série. Comme celui du Télégramme autour des phares bretons, où mon exposition à Wrac’h l’été dernier, et notamment le Comeback IRL #843, illustre parfaitement l’article autour du « phare des artistes ».

Puisque pour l’exposition « Couples » à la galerie Analix Forever à Genève, Laure Tixier a fait le choix de montrer mon film « Cosmoworld », j’ai opéré une remasterisation du film initial, daté de 2002. Passage du format 720 SD à un format HDV1080 recadré en format 16/9. Enfin le film laisse définitivement sa bande son pour devenir muet. Ou plutôt pour laisser la liberté à chacun-e de se raconter ses propres histoires en regardant le film. Merci à Janet Biggs de m’avoir convaincu de laisser vivre notre imagination sur ces travellings oniriques. Plus de 20 ans après sa première présentation à Tokyo, « Cosmoworld » trouve enfin sa place et sa forme parmi mes autres films.

« Film d’ameublement rejoignant les théories musicales de Brian Eno en prolongement de celles d’Eric Satie et de Claude Debussy au début du siècle dernier, ce film met en pratique une méthode de travail récurrente dans les productions filmiques d’Aurélien Bambagioni : dompter les nombreuses possibilités hasardeuses offertes par notre environnement quotidien pour mettre en place un univers fictionnel souvent créé par l’exploration et la déambulation, tout en tirant partie de la mécanique des choses pour donner du mouvement à ses films. »

Cosmoworld, 10mn, vidéo numérique (film remasterisé en format vidéo numérique HDV1080 en 2023), couleur, sans son © Aurélien Bambagioni / ADAGP, Paris 2023

Exposition du 14 février au 14 avril 2023

Vernissage le mardi 14 février.

Galerie Analix Forever, sur une proposition de Barbara Polla

Avec Atsoupé & Alexandre D’huy, Rachel Labastie & Nicolas Delprat, Laure Tixier & Aurélien Bambagioni

Comment vivre en couple si ce n’est en créateurs, en créatrices qui créent et qui soutiennent la création ? Comment connaître l’autre si ce n’est parce qu’iel crée ? Sublimer l’art de celle ou celui qu’on aime, n’est-ce pas la plus grande preuve d’amour ?

Trois couples d’artistes ont accepté de jouer le jeu. Chacun.e a choisi les oeuvres de l’autre et lui sert de commissaire. Chacun.e écrit sur le travail de l’autre, élabore, magnifie. Chacun.e a choisi l’espace pour l’autre, et la meilleure manière d’installer, accrocher, éclairer ses oeuvres.

Trois couples d’artistes vivent tous ensemble une nouvelle expérience de couple.

Livret et textes curatoriaux téléchargeables ici

Lors de mon premier temps de résidence dans la maison phare de l’île Wrac’h en octobre 2021, j’ai pu me familiariser avec l’environnement de l’Aber Wrac’h. Seul au milieu des éléments à scruter l’horizon. Je l’ai respiré, je l’ai écouté, je lui ai parlé. Et j’ai tenu un podcast de bord à chaque séjour sur l’île : « Roc’h Gored » du nom de l’île Wrac’h en breton.

J’ai tout de suite imaginé un triangle des feux de l’Aber avec la maison phare de Wrac’h et ceux visibles depuis la petite île : le phare de l’île Vierge situé à quelques milles nautiques et celui de Lanvaon, dressé à un kilomètre dans les terres vers Plouguerneau, dans l’axe du fanal de Wrac’h. C’est devenu le fil rouge de mon projet d’exposition. Et son titre aussi.

Trois films ont émergé de cette année de recherches et de création puisque je suis revenu ici en mai et juin 2022. « Le triangle des feux » du nom éponyme de l’exposition, « La tempête » et « TUBA ». Cette trilogie dessine un triangle. Au sens visuel du terme. Trois angles d’approches du territoire. Trois manières différentes de regarder ses phares.

« Le triangle des feux » se classe dans ce que j’appelle mes films d’ameublement. Ou mes films Wikipédia. Entre la fiction et le documentaire, il pose le cadre de ma résidence. De son côté, « La tempête » s’éprouve. Même si la version proposée ici ne dure qu’1h45, le film original, tourné lors de la première tempête de la saison en octobre 2021, court sur 4h30. Ce film a lui seul pourrait représenter le temps long du métier de gardien de phare. Il symbolise en tous les cas ma résidence et ma résilience face aux éléments naturels et à la solitude lors de ces différents séjours. Enfin « Tuba » met en avant l’architecture vertigineuse des phares et plus particulièrement celle du phare de l’île Vierge, le plus haut d’Europe, dans toute sa puissance, sa majesté et son rayonnement.

Mais un phare ne serait rien sans les hommes et les femmes qui les ont imaginés, qui les ont bâti et qui les ont habité. Aussi la pièce « Une longue vue, de longues vies » vient rendre hommage à celles et ceux qui les ont gardiennés. Dans la salle principale du phare de Wrac’h, une longue vue gravée des noms des derniers gardiens et gardiennes des trois phares de l’Aber Wrac’h, célèbre leur travail et leur mémoire en les sortant de leur anonymat. Cet instrument d’observation de l’horizon nous projette en arrière, dans des gestes perdus des gens de la mer et vient comme une plaque commémorative, nous dire qu’ils auront été les derniers. Les derniers d’un métier abandonné autant que les lieux pour lesquels ils auront beaucoup sacrifié. Lire leurs noms et regarder autour de soi à travers leurs réminiscences du passé. Mais aussi regarder devant, par la porte du phare ouverte vers la mer infinie.

L’exposition met surtout en avant des « points de vues » sur les lieux de l’Aber que j’ai visité lors de mes différents temps de résidence, en exploitant la carte de médiation présente sur le sol du phare. Comme sur un tapis de jeu ou d’éveil pour les enfants, j’y ai apposé des petits palets en bois, blancs et bleus, symbolisant les points de géolocalisation dans les applications mobiles. C’est la version « In Real Life » d’un projet photographique en cours depuis 2009, où je cartographie mes passages quelque part par une prise de vue satellitaire à travers mon iPhone et que je publie sur Internet en temps réel. Un de ces Comeback, le 843ème qui correspond à la photo prise à mon arrivée à Wrac’h, est aussi proposé en tapis de sol dans une forme plus importante à l’entrée du phare, dans le sas en pierres taillées. Dans l’axe de la longue vue, de la porte et de la mer Celtique. Ce point place le visiteur, dès son arrivée dans l’exposition, dans la position de l’artiste puisqu’il est lui-même en quelque sorte géolocalisé, in situ.

Les productions de l’exposition ont reçu le soutien du Conservatoire du littoral, de la Communauté de communes du Pays des Abers et de la ville de Plouguerneau. Le film « Tuba » a plus particulièrement fait l’objet d’une convention avec le Conservatoire du littoral et de la Communauté de communes du Pays des Abers. Le phare a été privatisé et le tournage encadré par l’Office du tourisme.

Remerciements chaleureux à l’association Île et Phares du Pays des Abers pour la résidence d’artiste et pour l’exposition.

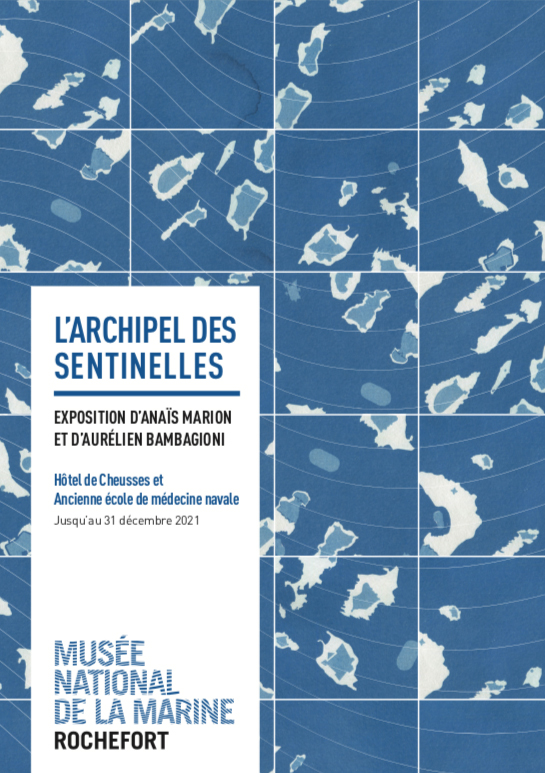

FÀROS, HD, 17mn 2021

Fàros est un film sur le temps perpétuel d’un phare. Sur son signal attendu, tourné vers la mer. Il invite le spectateur dans le mouvement d’une optique de Fresnel. On entre ainsi dans la coupole d’un phare, sur la plateforme qui domine l’horizon. Le nom Fàros évoque l’île où se trouvait le phare d’Alexandrie. Depuis sa mise en route au crépuscule au manège qui éclaire la nuit noire, le rythme hypnotique du signal interagit dans la salle des sculpture de l’Hôtel de Cheusses du musée national de la Marine de Rochefort où le film a été montré dans l’exposition « L’archipel des sentinelles », comme si le faisceau balayait la pièce et en révélait des détails. Tourné au phare de Pen Men sur l’île de Groix.

Co-production Musée national de la Marine & Collectif ACTE avec le soutien de la direction interrégionale de la mer Nord Atlantique – Manche Ouest – 2020

#jeudiphoto avec @abf1 depuis le dispositif de la salle des sculptures du musée à #rochefort

— Musée national de la Marine (@museemarine) August 12, 2021

🎬 Pour tout connaitre sur l'exposition à voir la rencontre en ligne des artistes https://t.co/9HvjrNB7Z4 https://t.co/w0rYkM0HTA

Derniers jours pour l’exposition « Les écotones, le musée des petits oiseaux » @Rurart @LePassagerCAM où est présentée une partie de mon travail autour des sports mécaniques et de l’architecture des circuits. Des photos mais aussi @margotlaffite dans le film « La Reine Margot ». pic.twitter.com/pPsq5TQdYw

— aurélien bambagioni (@abf1) July 2, 2021

L’archipel des sentinelles est enfin en place. Le montage de notre exposition à Anaïs Marion et moi-même au musée nationale de la Marine de Rochefort s’est effectué cette semaine. Deux ans de recherches et de travail. Une ouverture programmée aujourd’hui. Et puis non. Le musée reste fermé jusqu’à nouvel ordre #Covid19

Nous venons de présenter avec Anaïs Marion l’état de nos recherches après cette première année de résidence que nous partageons sur le territoire de Rochefort Océan. Un petit accrochage dans l’atelier d’Anaïs à Poitiers pour le Collectif ACTE qui nous a encadré et appuyé sur ce projet. La suite reste à venir avec une exposition prévue en 2021 à Rochefort.

Ce qui reflète le mieux notre réflexion à ce jour, c’est ce prototype d’une édition que nous aimerions faire au moment de la restitution de notre travail. Il porte le titre de notre projet « L’archipel des sentinelles ». C’est un petit guide de photographies partagées, qui marque notre parcours sur le territoire charentais mais au-delà, puisqu’il s’étend au nord en Bretagne et au sud en Méditerranée. Ce livre recoupe nos problématiques engagées dans ce travail : les questions liées au littoral, aux systèmes historiques de défense, aux éléments de signalisation.

« L’homme de l’Atlantide » est présenté dans « Les colosses aux mains d’argile » à Poitiers dans le cadre des Rencontres Michel Foucault.

Exposition du 7 au 19 novembre 2017, commissaire Anaïs Marion (en collaboration avec William Berthomière).

Un poing levé, une main tendue, deux paumes ouvertes, une poignée de mains, un crochet du droit ou un doigt pointé au loin : ce sont autant de gestes que de symboles politiques et sociaux forts dont la main se fait le relais. En utilisant son propre vocabulaire en signe de révolte ou d’approbation, de rejet ou d’hospitalité, de pouvoir ou de soumission, ce langage aussi singulier que commun s’offre comme une grammaire collective. Elle apparaît, dans l’imagerie contemporaine, comme un outil capable de parole autant que de sensation, vecteur de messages comme d’émotions. Elle s’active et se met en scène dans un mélange à plusieurs mains d’oeuvres, d’images et de documents.

Exposition Eternal September

sur une proposition d’Aurélien Bambagioni, artiste et curateur

Centre d’art contemporain de Rurart

Exposition du 25 novembre 2016 au 17 février 2017

Assistante d’exposition Anaïs Marion

Thibault Brunet, First Person Shooter, 2008

Christelle Debono, La part du jeu, 2015

Harun Farocki, Serious Game IV, A sun with no shadow, 2009

Guillaume Greff, Dead cities, 2011

Henning Hogge, Verdun et Bombenkrater series, 2010

Julien Prévieux, Crash Test – Mode d’emploi, 1998

AB Pantone 361, AM Pantone 371, 2016 (walldrawing)

Degré d’activité et principaux objectifs des batteries ennemies du 1er au 28 novembre 1916, carte de plan de bataille, Verdun, 1916, collections du Service historique de la Défense (reproduction)

Wargames, film de science-fiction de John Badham, 1983 (YouTube)

Farming Simulator, 2016 (séquences YouTube de Caselh87)

« Headshots » d’un skipper du Hezbollah : dans la lutte contre Daech ou derrière un jeu vidéo, 2016 (extrait YouTube)

Battlefield 1, 2016 (jeu vidéo)

Dossier d’accompagnement à l’exposition – PDF

Eternal September

Ce septembre sans fin, c’est celui de 1993 avec l’ouverture d’Internet sur le monde.

Plus jamais, après cette date qui correspond à la rentrée des universités américaines et à la déferlante des inscriptions sur les forums de Usenet, le nombre de personnes connectées entre elles via le World Wide Web et d’autres plateformes de communication ou d’interaction n’allait cesser de croître.

Ce septembre sans fin, c’est celui de 1996 et de l’opération Desert Strike menée par les forces armées des États-Unis d’Amérique contre l’armée irakienne de Saddam Hussein qui relança les craintes d’un conflit à grande échelle dans le golfe Persique, après la fin de la seconde guerre du Golfe en 1991.

Ce septembre sans fin, c’est celui du September 11th en 2001, à New-York et à Washington. Ce jour dont certains cherchent à nous faire croire qu’il est le point de départ d’une guerre nouvelle qui ne semble pas vouloir s’arrêter.

Ce septembre sans fin, c’est celui de 1914, en France, dans la Marne, avec la première bataille du même nom opposant le 319ème régiment d’infanterie de l’armée de terre française et le corps expéditionnaire britannique à l’armée allemande.

Ce septembre sans fin, c’est le début de la Seconde Guerre mondiale en date du premier jour du neuvième mois de l’année 1939, qui entraîna le redécoupage et le partage de nombreux territoires par les forces Alliées à la suite de leurs victoires sur le Troisième Reich et sur le Japon – ce dernier capitulant le 2 septembre 1945. Cette nouvelle géographie fragilisera plus que toute autre chose le paysage contemporain dans lequel nous évoluons.

Ce septembre sans fin, c’est ce Black September de 1970 qui opposa les forces armées du Royaume de Jordanie aux combattants de l’Organisation de libération de la Palestine qui, vaincue, donnera ce nom de Black September à l’organisation terroriste qui organisera deux ans plus tard l’attentat aux Jeux Olympiques de Munich.

Ces villes détruites.

Ces paysages de chaos.

Ces dates qui résonnent.

Nos mémoires collectives – déconnectées.

Ces corps figés au milieu des champs de bataille.

Ces fusils d’assaut qui dansent et tirent à tout va.

Ces bruits assourdissants.

Ce nouveau réalisme.

Nos écrans de jeux vidéo – connectés.

Pourquoi vouloir jouer à tuer l’autre ?

Pourquoi reproduire la guerre dans nos salons ? Ces guerres d’hier comme celles d’aujourd’hui.

La guerre que subissent en ce moment même des millions de gens de par le monde.

Comme ces habitants d’Alep en Syrie, durant ce mois de septembre 2016 qu’ils ont probablement trouvé sans fin.

Proposer aujourd’hui une exposition autour du jeu vidéo dans un centre d’art contemporain, sur un territoire régional, accolé à un lycée agricole, c’est recentrer le sujet sur le joueur puisqu’il est forcément présent, tout près, dans une salle de cours ou dans l’exposition.

Le joueur aujourd’hui ne perçoit plus forcément ni le contour ni la violence d’une catharsis générationnelle dans laquelle il semble enfermé. Un contour du monde actuel déformé par un réalisme et un rendu graphique sans cesse en progrès dans les jeux vidéo, qui immerge le joueur à la fois dans son propre monde mais aussi dans d’autres, passés, futurs ou imaginaires.

Depuis une dizaine d’années, l’espace de certains jeux n’appauvrit plus le réel. Il oeuvre presque à sa dissolution dans une coexistence où la mise en abyme du joueur est de plus en plus poussée. Dans les jeux de guerre à la première personne (First Person Shooter ou FPS), il se retrouve mis en perspective dans une violence de situation.

Une violence aussi qui, vue de l’extérieur, pourrait laisser penser qu’elle est de plus en plus banalisée. Pour le joueur, il s’agit avant tout d’une violence ciblée, contextualisée et accrue par l’habitude du « jouer à ».

Recentrer le sujet sur le joueur, c’est le pousser enfin à s’interroger une fois la console de jeu éteinte, sur une actualité dramatique amplifiée par un désordre mondial ultra-connecté où les jeux vidéo tiennent une place de choix comme chaînon sociologique, culturel et de divertissement.

Deviendra-t-on agriculteur comme on peut devenir soldat simplement en apprenant le maniement d’outils ou d’engins, assis derrière un PC ?

Le simple fait de jouer à des FPS ou à ces simulateurs de gestion d’exploitation qui vous transforme en agriculteur high-tech, permettrait de perdre la notion de réalité et laisserait à penser qu’une fois sur le terrain, on est toujours sur un terrain de jeu.

Dans un pays rural comme l’était la France, les premiers appelés de 1914 étaient majoritairement paysans. Partis à la guerre avec pour seul repère une connaissance intime du terrain, leurs propres exploitations sont parfois devenues leurs champs de bataille. La violence des combats déformait les sols et modifiait pour longtemps la topographie des lieux autant que leurs points de repère.

Aujourd’hui encore, dans les zones touchées par ces combats, les munitions que retrouvent les paysans sur leurs terres en témoignent autant que les terres abandonnées de la « zone rouge », ces champs interdits à l’exploitation agricole pour cause de pollution aux métaux lourds.

Peut-on parler d’une phénoménologie autour de la perception du territoire, de l’environnement et du paysage ?

Comment l’homme au combat ou au travail les aménage, les construit, les détruit ?

Comment dans l’exercice de la reconstitution et de la simulation pour créer des environnements de jeux, il les modélise, les restitue, les traite ?

Et enfin, comment il les appréhende, dans un ensemble historique ou mécanique, une fois la manette à la main, en étant acteur, joueur ou témoin ?

Une projection du champ agricole au champ de bataille est-elle alors possible, simplement en passant de Farming simulator à Battlefield ou Medal of Honor ?

L’exposition « Eternal September » à Rurart juxtapose un travail de documentation à des œuvres et à des jeux vidéo.

Aurélien Bambagioni,

septembre 2016

Photographies © Romain Darnaud pour Rurart