Exposition Eternal September

sur une proposition d’Aurélien Bambagioni, artiste et curateur

Centre d’art contemporain de Rurart

Exposition du 25 novembre 2016 au 17 février 2017

Assistante d’exposition Anaïs Marion

Thibault Brunet, First Person Shooter, 2008

Christelle Debono, La part du jeu, 2015

Harun Farocki, Serious Game IV, A sun with no shadow, 2009

Guillaume Greff, Dead cities, 2011

Henning Hogge, Verdun et Bombenkrater series, 2010

Julien Prévieux, Crash Test – Mode d’emploi, 1998

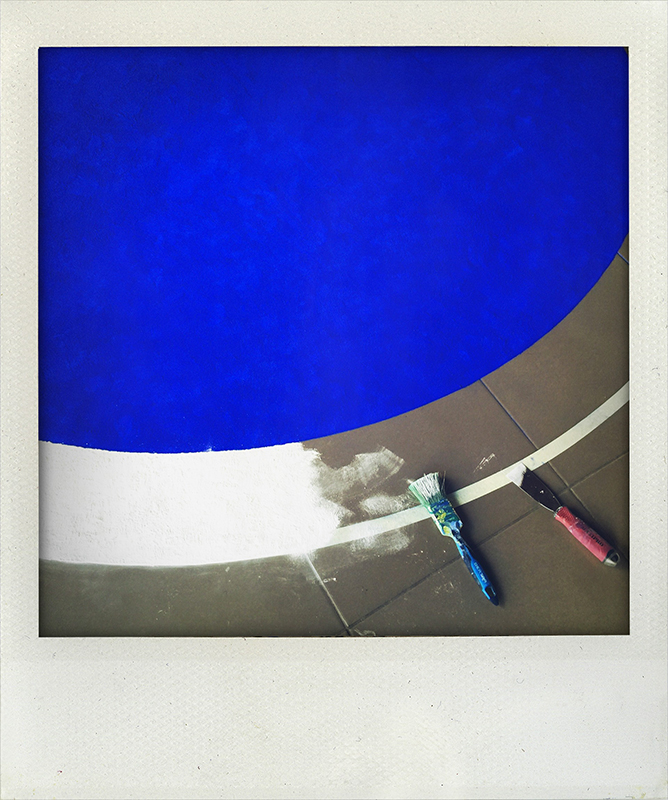

AB Pantone 361, AM Pantone 371, 2016 (walldrawing)

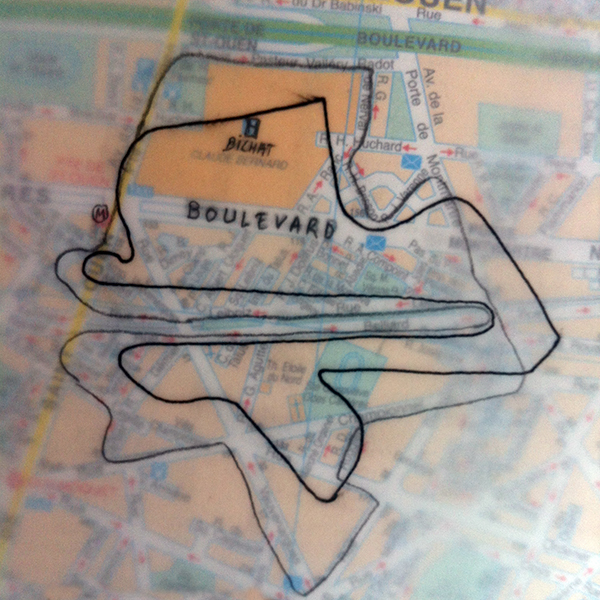

Degré d’activité et principaux objectifs des batteries ennemies du 1er au 28 novembre 1916, carte de plan de bataille, Verdun, 1916, collections du Service historique de la Défense (reproduction)

Wargames, film de science-fiction de John Badham, 1983 (YouTube)

Farming Simulator, 2016 (séquences YouTube de Caselh87)

« Headshots » d’un skipper du Hezbollah : dans la lutte contre Daech ou derrière un jeu vidéo, 2016 (extrait YouTube)

Battlefield 1, 2016 (jeu vidéo)

Dossier d’accompagnement à l’exposition – PDF

Eternal September

Ce septembre sans fin, c’est celui de 1993 avec l’ouverture d’Internet sur le monde.

Plus jamais, après cette date qui correspond à la rentrée des universités américaines et à la déferlante des inscriptions sur les forums de Usenet, le nombre de personnes connectées entre elles via le World Wide Web et d’autres plateformes de communication ou d’interaction n’allait cesser de croître.

Ce septembre sans fin, c’est celui de 1996 et de l’opération Desert Strike menée par les forces armées des États-Unis d’Amérique contre l’armée irakienne de Saddam Hussein qui relança les craintes d’un conflit à grande échelle dans le golfe Persique, après la fin de la seconde guerre du Golfe en 1991.

Ce septembre sans fin, c’est celui du September 11th en 2001, à New-York et à Washington. Ce jour dont certains cherchent à nous faire croire qu’il est le point de départ d’une guerre nouvelle qui ne semble pas vouloir s’arrêter.

Ce septembre sans fin, c’est celui de 1914, en France, dans la Marne, avec la première bataille du même nom opposant le 319ème régiment d’infanterie de l’armée de terre française et le corps expéditionnaire britannique à l’armée allemande.

Ce septembre sans fin, c’est le début de la Seconde Guerre mondiale en date du premier jour du neuvième mois de l’année 1939, qui entraîna le redécoupage et le partage de nombreux territoires par les forces Alliées à la suite de leurs victoires sur le Troisième Reich et sur le Japon – ce dernier capitulant le 2 septembre 1945. Cette nouvelle géographie fragilisera plus que toute autre chose le paysage contemporain dans lequel nous évoluons.

Ce septembre sans fin, c’est ce Black September de 1970 qui opposa les forces armées du Royaume de Jordanie aux combattants de l’Organisation de libération de la Palestine qui, vaincue, donnera ce nom de Black September à l’organisation terroriste qui organisera deux ans plus tard l’attentat aux Jeux Olympiques de Munich.

Ces villes détruites.

Ces paysages de chaos.

Ces dates qui résonnent.

Nos mémoires collectives – déconnectées.

Ces corps figés au milieu des champs de bataille.

Ces fusils d’assaut qui dansent et tirent à tout va.

Ces bruits assourdissants.

Ce nouveau réalisme.

Nos écrans de jeux vidéo – connectés.

Pourquoi vouloir jouer à tuer l’autre ?

Pourquoi reproduire la guerre dans nos salons ? Ces guerres d’hier comme celles d’aujourd’hui.

La guerre que subissent en ce moment même des millions de gens de par le monde.

Comme ces habitants d’Alep en Syrie, durant ce mois de septembre 2016 qu’ils ont probablement trouvé sans fin.

Proposer aujourd’hui une exposition autour du jeu vidéo dans un centre d’art contemporain, sur un territoire régional, accolé à un lycée agricole, c’est recentrer le sujet sur le joueur puisqu’il est forcément présent, tout près, dans une salle de cours ou dans l’exposition.

Le joueur aujourd’hui ne perçoit plus forcément ni le contour ni la violence d’une catharsis générationnelle dans laquelle il semble enfermé. Un contour du monde actuel déformé par un réalisme et un rendu graphique sans cesse en progrès dans les jeux vidéo, qui immerge le joueur à la fois dans son propre monde mais aussi dans d’autres, passés, futurs ou imaginaires.

Depuis une dizaine d’années, l’espace de certains jeux n’appauvrit plus le réel. Il oeuvre presque à sa dissolution dans une coexistence où la mise en abyme du joueur est de plus en plus poussée. Dans les jeux de guerre à la première personne (First Person Shooter ou FPS), il se retrouve mis en perspective dans une violence de situation.

Une violence aussi qui, vue de l’extérieur, pourrait laisser penser qu’elle est de plus en plus banalisée. Pour le joueur, il s’agit avant tout d’une violence ciblée, contextualisée et accrue par l’habitude du « jouer à ».

Recentrer le sujet sur le joueur, c’est le pousser enfin à s’interroger une fois la console de jeu éteinte, sur une actualité dramatique amplifiée par un désordre mondial ultra-connecté où les jeux vidéo tiennent une place de choix comme chaînon sociologique, culturel et de divertissement.

Deviendra-t-on agriculteur comme on peut devenir soldat simplement en apprenant le maniement d’outils ou d’engins, assis derrière un PC ?

Le simple fait de jouer à des FPS ou à ces simulateurs de gestion d’exploitation qui vous transforme en agriculteur high-tech, permettrait de perdre la notion de réalité et laisserait à penser qu’une fois sur le terrain, on est toujours sur un terrain de jeu.

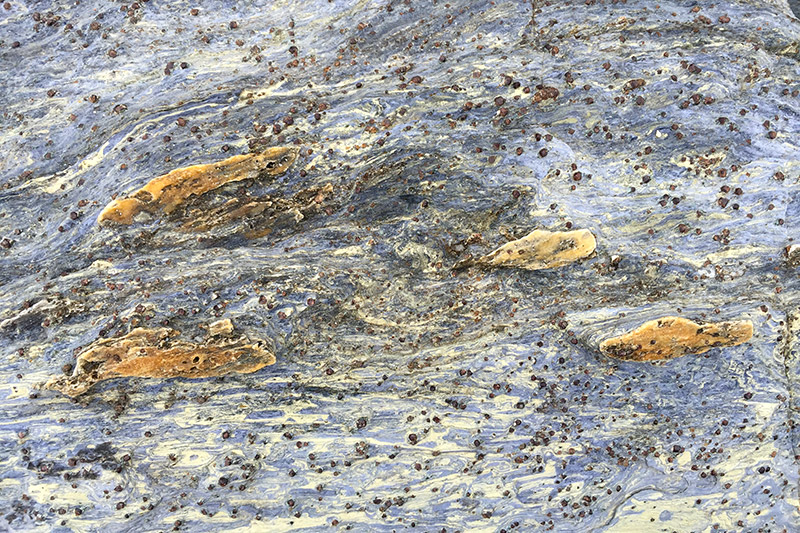

Dans un pays rural comme l’était la France, les premiers appelés de 1914 étaient majoritairement paysans. Partis à la guerre avec pour seul repère une connaissance intime du terrain, leurs propres exploitations sont parfois devenues leurs champs de bataille. La violence des combats déformait les sols et modifiait pour longtemps la topographie des lieux autant que leurs points de repère.

Aujourd’hui encore, dans les zones touchées par ces combats, les munitions que retrouvent les paysans sur leurs terres en témoignent autant que les terres abandonnées de la « zone rouge », ces champs interdits à l’exploitation agricole pour cause de pollution aux métaux lourds.

Peut-on parler d’une phénoménologie autour de la perception du territoire, de l’environnement et du paysage ?

Comment l’homme au combat ou au travail les aménage, les construit, les détruit ?

Comment dans l’exercice de la reconstitution et de la simulation pour créer des environnements de jeux, il les modélise, les restitue, les traite ?

Et enfin, comment il les appréhende, dans un ensemble historique ou mécanique, une fois la manette à la main, en étant acteur, joueur ou témoin ?

Une projection du champ agricole au champ de bataille est-elle alors possible, simplement en passant de Farming simulator à Battlefield ou Medal of Honor ?

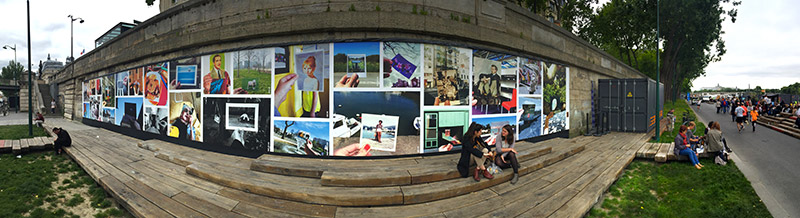

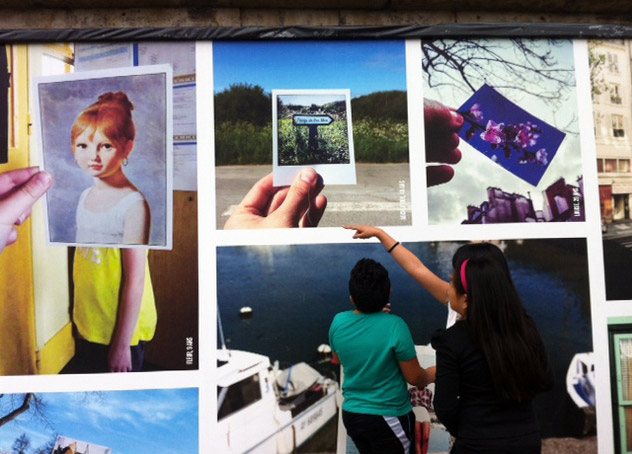

L’exposition « Eternal September » à Rurart juxtapose un travail de documentation à des œuvres et à des jeux vidéo.

Aurélien Bambagioni,

septembre 2016

English version by Google

Photographies © Romain Darnaud pour Rurart